অষ্টম পর্ব

(আইপিএস সুখেন্দু হীরা বর্তমানে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (DCP)। নারী পাচার নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে লিখছেন বালিহাঁস-এর পাতায়।)

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় দাসপ্রথা চালু ছিল। তবে প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমে বা আধুনিক যুগে আমেরিকায় ক্রীতদাসের ওপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হতো, তার তুলনায় ভারতবর্ষে দাসদাসীদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। তাদের সঙ্গে অনেকটা পারিবারিক ভৃত্যের মতো ব্যবহার করা হতো।

প্রাচীন যুগে প্রধানত যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করা হতো। মধ্যযুগে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যুক্ত হল দরিদ্রের কারণে বিক্রিত হওয়া মানুষ। আধুনিক যুগে আরও ব্যপকতা বাড়ল। নারী সম্ভোগের জন্য ছল, কপটতা; ক্রীতদাস করার জন্য হরণ ইত্যাদি যুক্ত হল।

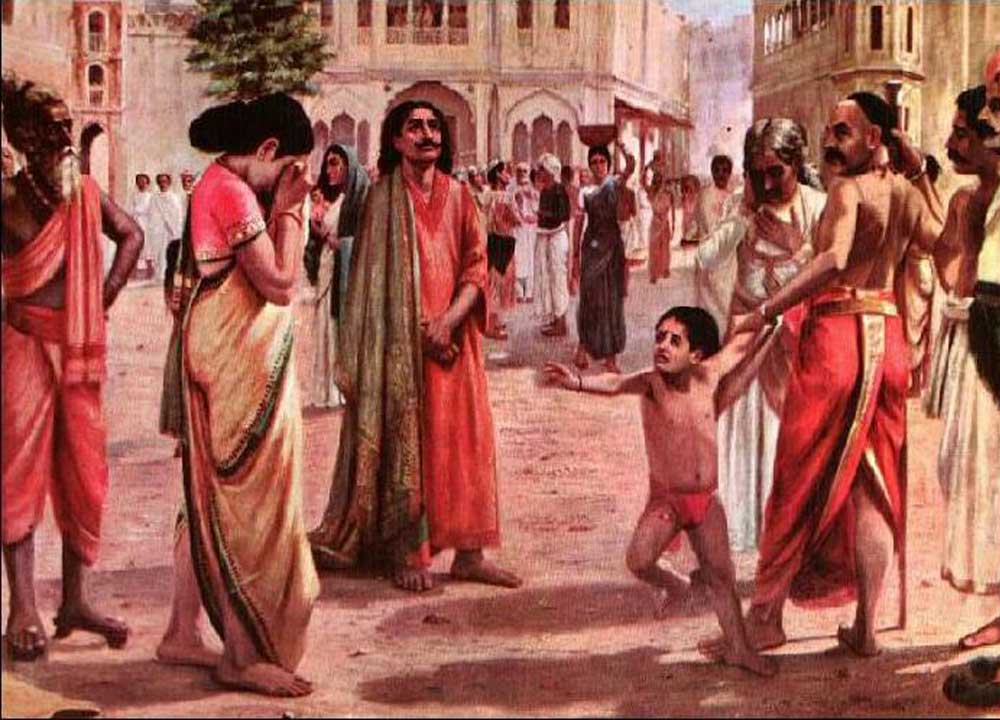

পৌরাণিক আখ্যানেও স্ত্রী-পুত্র বিক্রি করে দিয়ে নিজেও বিক্রি হয়ে যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। মার্কণ্ডের পুরাণের আখ্যান অনুসারে রাজা হরিশচন্দ্র খুব দানবীর রাজা ছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্র মুনিকে রাজ্য ও অন্যান্য সম্পদ দান করে পুত্র ও স্ত্রী-সহ নিঃস্ব হয়ে যান। এরপর বিশ্বামিত্র মুনি দাবি করেন এই দানকার্যের জন্য দক্ষিণার। তখন হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রি করে দেন। নিজেও চণ্ডালের কাছে বিক্রি হয়ে যান। বিক্রয় বাবদ অর্থ দক্ষিণা স্বরূপ বিশ্বামিত্রকে দেন। তারপর হরিশচন্দ্র চণ্ডালের দাস রূপে শ্মশানের কাজ শুরু করেন। পরে কীভাবে তাঁর এই দুর্দশা থেকে মুক্তি হয় সে কাহিনী যাত্রা, সিনেমা, পুতুল নাচের মাধ্যমে সর্বজন বিদিত।

বঙ্গদেশে মুসলিম আগমনের কাল থেকে মধ্যযুগ ধরা হয়। সে সময়ও দাসপ্রথা সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। পুরুষেরা গৃহে ভৃত্যের কার্যে নিযুক্ত হতো। যুবতী স্ত্রীলোক অনেক সময়ই উপপত্নী বা গণিকাতে পরিণত হতো। শুধু তাই নয় মুসলমান সুলতানরা ভারতের বাইরে থেকে বহু ক্রীতদাস/ ক্রীতদাসী আনতেন। আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে আনীত দাস বাংলায় ছিল। এদের মধ্যে অনেককে খোজা করে রাজপ্রাসাদে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা হতো। এই হাবসীরা এক সময় বাংলায় সুলতান পদে আসীন হয়েছিলেন। বলা হয় প্রথম হাবসী সুলতান খোজা ছিলেন। খোজা বরাবক ‘সুলতান শাহজাদা’ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

আগেই বলা হয়েছে, দাস ব্যবসা খুব প্রচলিত ব্যবসা ছিল। মগ ও পর্তুগিজদের ব্যবসার কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। খোলাবাজারে ভোগ্য পণ্যের মতো দাস যেমন কেনা-বেচা চলতো, সেরকম বিবাহের যৌতুক বা উপঢৌকন স্বরূপ গোলাম দান খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। বঙ্গের দাস ব্যবসায়ীরা বহু বালক-বালিকা এবং বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী লোক অপহরণ করে দাসরূপে বিক্রি করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসে দাস ব্যবসাকে বেশ প্রতিষ্ঠিত প্রথা হিসাবে দেখতে পান। তারাও মগ-পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এই ব্যবসায় নেমে পড়েন। ওয়ারেন হেস্টিংস তো ১৭৭২ সালে আইন প্রণয়ন করেন যে ডাকাতদের ফাঁসি দেওয়া হবে তার পরিবার রাষ্ট্রের দাস হয়ে থাকবে। ইউরোপীয় বণিকরা ভারতের বাইরেও ক্রীতদাস চালান দিত। তবে ১৭৮৯ সালে ইংরেজ সরকার ভারত থেকে ক্রীতদাস পাঠানো বেআইনি বলে ঘোষণা করে। সাহেবের মৃত্যু হলে তাঁদের দাসদাসী সাহেবের উত্তরাধিকার পেতেন। বাঙালীরা উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীকে দাস উপহার দিত। অনেক দাসের মালিক কলকারখানায় ও কৃষিতে মজুর রূপে দাসদের ভাড়া দিয়ে মুনাফা করতো।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে গোলাম ব্যবসা এতটাই খোলামেলা ছিল যে, কলকাতা গেজেট ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। দাস চেয়ে বিজ্ঞাপন, দাস পালিয়ে গেলে তাকে খুঁজে দিলে পুরস্কারের বিজ্ঞাপন, কোথাও দাস সুলভে বিক্রি হলে তার খবর হামেশাই প্রকাশিত হতো। এই সময় দাসপ্রথার বৃদ্ধির কারণ মূলত দারিদ্র। আমাদের প্রাচীন গ্রাম্যসমাজ ব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল কোম্পানির আমলে তা ভাঙতে আরম্ভ করে। শোষিত নিপীড়িত গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজের বংশগত বৃত্তি থেকে উৎপাটিত হয়ে নানা পেশা নিতে শুরু করে। এজন্য দাসপ্রথাও ফুলে ফেঁপে ওঠে। গ্রামীণ মহিলাদের স্থান হয় শহর নগরের গণিকা পল্লীতে। ১৭৮৫ সালে স্যর উইলিয়াম জোন্স কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে দাসপ্রথা সম্বন্ধে জুরীদের উদ্দেশে বলেছিলেন – “এই জনবহুল শহরে এমন কোনও পুরুষ ও স্ত্রীলোক নেই, যাঁর অন্তত একটি অল্পবয়স্ক গোলাম নেই। আপনারা অনেকেই দেখেছেন কীভাবে দাস শিশুর দল নৌকা বোঝাই হয়ে কলকাতায় আসে বিক্রির জন্য। আপনারা এও জানেন এদের বেশিরভাগ তাদের মা-বাবার কাছ থেকে চুরি করে আনা অথবা দুর্ভিক্ষের সময় সামান্য চালের বিনিময়ে কেনা”।

এই সময় দাসব্যবস্থার বাড়বাড়ন্তের কারণ হিসাবে বাজার অর্থনীতির কথা বলা যেতে পারে। সেসময় গোলামের চাহিদা ছিল, আবার দরিদ্রের কারণে জোগানের অভাব ছিল না। বিলাতে দাসপ্রথা রদ হলে তার প্রভাব ভারতেও দেখা যায়। ১৮১১ সালে বিদেশ থেকে ভারতে দাস আনা বন্ধ হয়। ১৮৪৩ সালে ভারতে দাসপ্রথা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। ১৮৬০ সালে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে (ভারতীয় দণ্ডবিধি) দাস ব্যবসা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। তারপরেও নাকি লুকিয়ে-চুরিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দাস ব্যবসা চলতো। শোনা যায়, অদূর অতীতে বিহারের শোনপুরের পশুমেলায় নাকি নারী বিক্রি হতো।

এইসব আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল নারীপাচারের জড়। বর্তমান যুগে তা ভিন্ন মোড়কে সমাজে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. পৌরাণিক অভিধান- সুধীরচন্দ্র সরকার।

২. বাংলাদেশের ইতিহাস (১-৪ খন্ড)- শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার।

৩. কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত- বিনয় ঘোষ।