মে মাসটায় বড্ড চাপ থাকে। সপ্তাহ শুরু হতেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যস্ততা। আজকাল আবার রবিমাস বলে একটা শব্দ আছে। তার ফলে, পুরো মাসটা জুড়েই রবীন্দ্রনাথ থাকেন। তারপর ‘উনিশে মে’ একটা উল্লেখযোগ্য দিন।

এই মাসটাই খুব আবেগের । “আ মরি বাংলাভাষা” নিয়ে প্রচুর দরদ ভরা পোস্টে সামাজিক মাধ্যম ভরে ওঠে। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের কোর্স উঠে যাচ্ছে থেকে শুরু করে মাতৃভাষায় চিন্তা চর্চা কমে যাচ্ছে— এসব নিয়ে প্রচুর দুশ্চিন্তা … প্রতিজ্ঞা এবং শপথ নেওয়ার মাস এটা।

কিন্তু…

বাকি সময়টা …

একটি বহুজাতিক দেশ। ইংরেজি, হিন্দি না জানলে, দু’কদম পিছিয়ে পড়তে হয়। সুতরাং মাতৃভাষার বাইরে এই দু’টি মাস্ট। তার মধ্যে, যাঁরা আবার প্রবাসী, তাঁদের জন্য স্থানীয় ভাষা না জানাটা রীতিমতো অপরাধের মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং মিনিমাম চারটে ভাষায় “লেখাপড়ার জ্ঞান” না থাকলেই নয়।

সত্যি কথা বটে, অনেকগুলি ভাষাই স্বীকৃত সংবিধানে। কিন্তু যা লেখা থাকে, তা সবসময় ব্যবহৃত হয় না। ব্যবহার করা যায় না।

ভারতে অধিকাংশ সরকারি নথি হয় ইংরেজি, নাহলে হিন্দি অথবা এই দু’টোতেই ছাপা হয়। উপায় নেই। যদি সব ভাষাকে সমান মান্যতা দিয়ে ছাপতে হয়, তাহলে সাধারণ একটা ফর্ম অন্তত ত্রিশ পাতার কমে দাঁড়াবে না। সব রাজ্যেই বহু ভাষাভাষী মানুষ থাকেন।

বিশ্বায়নের যুগে মানুষের ডানা গজিয়েছে। সে হরদম এই শহর থেকে ওই শহরে দৌঁড়চ্ছে। সবার বোঝার মতো একটি ভাষা না থাকলে, সে অসহায় বোধ করে।

ভারতে এখনও পড়াশুনার বেশিরভাগ বই ইংরেজিতে। প্রশ্ন তোলা খুব সহজ, এগুলি প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করিয়ে পড়ার সুযোগ করতে অসুবিধা কোথায়? অনেকে রাশিয়ার দোহাই দেন। শুনেছি, রাশিয়ায় পড়তে গেলে প্রথম দু’বছর ডাক্তারির ছাত্রদের সেখানকার ভাষা শিখতে হয়। তারপর পড়া শুরু। ধরা যাক, একই ফর্মুলা এখানেও লাগু হলো। এবার বরাকভ্যালির ছাত্র পড়তে গেছে তামিলনাড়ুতে আর সে রাজ্যের ছেলে ডাক্তারি পড়তে এসেছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে। দু’জনকেই দু’বছর সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। অবশ্য যেতে না হলে হতো না। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশের ছেলেমেয়েকে একমাত্র সেই প্রদেশেই পড়তে হয়। অঞ্চলভেদে ভাষা পাল্টে যায়। সুতরাং প্রতিটি অঞ্চলের জন্যে শুধু সেই অঞ্চলের লোকদের দ্বারাই যাবতীয় ব্যাপার সামলানো…এই হাস্যকর চিন্তাভাবনা নিয়ে বিশেষ কিছু লেখার মানে হয় না।

ভাবুন আইন আদালতের কথা। সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল জবাব চলে ইংরেজিতে। এবার বাংলায় আইনের বই পড়া উকিল বাবু বক্তব্য রাখছেন বাংলায়, আর তামিল বিচারককে তা অনুবাদ করে শোনানো হচ্ছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চিকিৎসা করাতে যাওয়া একটি নিয়মিত অভ্যাস। সেখানে ডাক্তারবাবু যদি নিজের মাতৃভাষায় লেখেন, অনুবাদ করিয়ে আনবেন কার কাছ থেকে? আজকাল খুব জোর দেওয়া হচ্ছে হিন্দির উপর। কেন, কীভাবে এসব প্রশ্ন করার মানে হয় না। মাতৃভাষার সরকারি স্কুলগুলিতে, সেই স্কুলের মাস্টারমশাইরা নিজের বাচ্চাদেরই ভর্তি করাতে চান না। গড়পড়তা মধ্যবিত্তও বেছে নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের আওতায় থাকা স্কুলগুলি। কেমন যেন মন্ত্রবলে, সেখানে পরীক্ষায় একশো শতাংশের কাছাকাছি মার্কস ওঠে। এমনকি ভাষার পেপারেও। সেইসব স্কুলে অবশ্য হিন্দি ছাড়া অন্য ভাষা নেয়ার সুবিধা নেই। থাকলেও একশো শতাংশ পেতে হলে হিন্দিই সম্বল। ফলে, নিজেদের চেনা ইয়ং ইন্ডিয়া, চেনা পরিচিত শিক্ষিত সমাজ অনায়াসে এই ভাষাটি ব্যবহার করছে। করতে পারছে। অনুঘটক হিসাবে চোখজুড়ানো হিন্দি ছায়াছবি তো আছেই।

স্বাভাবিক ভাবেই, এই দ্রুত বদলে যাওয়া সময়, আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তার মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন, স্থান করে নিচ্ছে। ধুতি-পাঞ্জাবির কথা ছেড়ে দিন, বিয়েতে ‘সংগীত’ বলে একটা অনুষ্ঠান, হিন্দি ছায়াছবির অনুকরণে কীভাবে আজকাল যেন মধ্যবিত্ত বিয়ের একটি আবশ্যক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

এই সব বাড়ির বাচ্চারা জন্মের পর থেকে একসময় টিভিতে হিন্দি বা ইংরেজি সিরিয়াল, সিনেমা দেখতো। কিছু কিছু ভয়ঙ্কর রকমের ঝোলানো বাংলা সিরিয়ালও দেখতো। আজকাল মোবাইলে কি সব করতে থাকে। সেটা আর যাই হোক বাংলায় নয়। একটা অদ্ভুত সঙ্কর সংস্কৃতি এসে, এতদিনকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কৃতিগুলি খেয়ে ফেলছে। পুরনো ভাষা, সংস্কৃতি ব্যাকডেটেড বলে পরিত্যাগ করছে নতুন প্রজন্মের সিংহভাগ।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা, চাকরি ঈশ্বর, চাকরিই ধর্ম ইত্যাদি ভাবা। ব্যবসাপত্তর ব্যাপারটা বাঙালির খুব জমেনি কখনও। চাকরিবাকরি, জীবিকার সন্ধানে দেশান্তরে পাড়ি দিতে বাধ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কাছে জীবিকার খোঁজে নিশ্চিন্ত শহর প্রাপ্তি বড্ড কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিন কে দিন। আপাতত তার কাছে বাংলা ভাষা শেখা, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার দায় খুব আবশ্যকীয় নয়।

এমন অবস্থায়, আগামী দশ বছর পরই, এই সব মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব কতখানি বেঁচে থাকবে, সেটা নিয়েই সন্দেহ জাগে। তবুও সবমিলিয়ে বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে। শুধু জনসংখ্যা হিসাব করলেই দেখা যাবে, বিশ্বে হয়তো বাঙালিরা প্রথম দশটি জাতির মধ্যে থাকবে। তাই ভাষা থাকবে, গল্প কবিতা, আলোচনার সঙ্গে বইও বেরুবে।

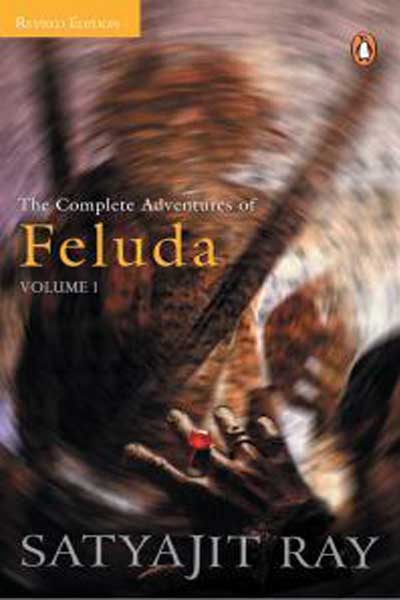

শুধু, আমার, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি থেকে আগামী প্রজন্মের কেউ কেউ হয়তো ইংরেজি অনুবাদে , সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার গল্পগুলি পড়বে।

লেখা একদম সময় উপযোগি হয়েছে।এক দেশ এক ভাষা ভারতবর্ষে নৈবচ।

সময় উপযোগি লেখা। সঞ্জয় গুপ্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ।একদেশ একভাষা ভারতবর্ষের মত বহুভাষি বিশাল দেশ এর জন্য বোধহয় নয়।

হ্যাঁ বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে। এটা ১+১=২ এর মতোই সহজবোধ্য। কিন্তু বিদ্যায়তনিক চর্চা? বাঁচবে তো? বাঁচলে কীভাবে? কেউ দেখিয়ে দিতে পারবেন সেই স্বপ্নের ভবিষ্যত?