পর্ব ৬

(আইপিএস সুখেন্দু হীরা বর্তমানে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (DCP)। নারীপাচার নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখছেন বালিহাঁস-এর পাতায়।)

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় তাদের সদর দফতর প্রতিষ্ঠা করল। তখন কলকাতায় যেসব ইংরেজ কর্মসূত্রে বাস করতেন, তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে স্ত্রী থাকতেন না। তাই তাঁদের যৌন ক্ষুধা মেটাতে হতো স্থানীয় মহিলাদের দিয়ে। এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক ছিল ব্যান্ডেলের ফিরিঙ্গি মেয়েরা। ‘ফিরিঙ্গি’ শব্দটির উৎপত্তি ফারসি ‘ফিরাঙ্গি’ থেকে। ফিরাঙ্গি অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশীয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা। তাই সাধারণ ভাবে পর্তুগিজদের ফিরিঙ্গি বলা হতো। পরে এটা বিস্তৃত অর্থে পর্তুগিজ ও ভারতীয় মিশ্রণ জাত বর্ণসংকর জাতিকে বোঝোতো। এর পিছনেও কিন্তু পুরুষ পর্তুগিজদের থেকে মহিলা পর্তুগিজদের সংখ্যার অপ্রতুলতাই প্রধান কারণ। ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পদার্পণ করেন। এর বারো বছর বাদে আলবুকার্ক গোয়া দখল করে পর্তুগিজ উপনিবেশ স্থাপন করেন। পর্তুগিজ নাবিকদের দীর্ঘদিন পরিবার ত্যাগ করে বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকতে হতো। জৈবিক প্রয়োজনীয়তার জন্য তারা এদেশীয় মহিলাদের ওপর অত্যাচার করতো। এজন্য আলবুকার্ক ঘোষণা করেন, এদেশীয় মহিলাদের ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে বিয়ে করতে পারবে পর্তুগিজরা। এর ফলে পর্তুগিজদের বংশবৃদ্ধি পেল এবং বর্ণসংকর যে জাতির সৃষ্টি হল, তারাও নাম পেল ফিরিঙ্গি। বাংলায় ব্যান্ডেল ছিল পর্তুগিজদের ঘাঁটি। ব্যান্ডেলের চার্চও পর্তুগিজদের তৈরি।

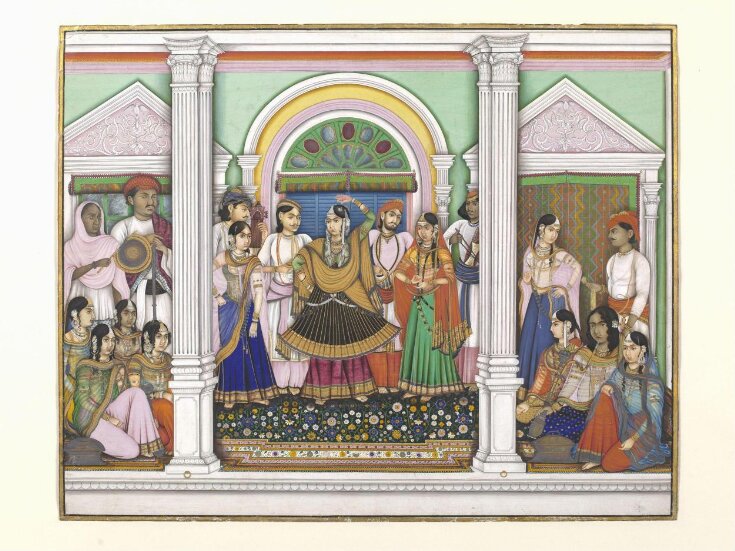

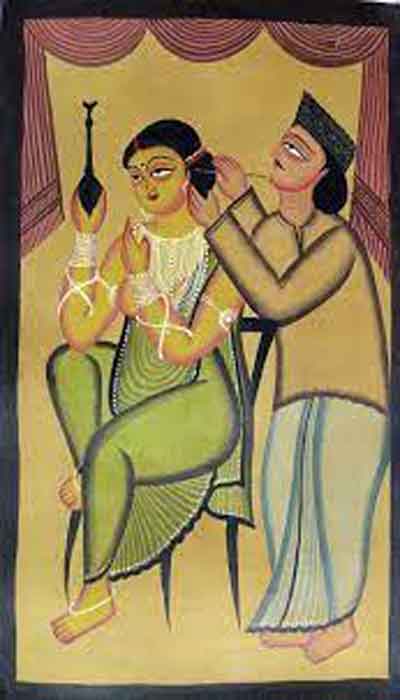

ব্যান্ডেলের ফিরিঙ্গি মেয়েরা প্রধানত আসত আয়া হিসেবে কাজ করার জন্য। সে যুগে ‘আয়া’মানেই বোঝাতো উপপত্নী। তবে শুধু ফিরিঙ্গি মহিলা নয় এদেশীয় মহিলারাও সাহেবদের উপপত্নী হতেন। তাঁদের বলা হতো ‘জমাদারনী’, ‘বিবিজান’ ইত্যাদি। সাহেবদের সঙ্গে এঁদের মানবিক সম্পর্কও গড়ে উঠত। তাঁদের সন্তান হতো। সন্তানদের স্বীকৃতি দিতেন সাহেবরা, মৃত্যুর পরেও এই সব বিবিজানদের কবরখানায় সসম্মানে স্থান দিতেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা অত্যন্ত বিলাসপরায়ন হয়ে ওঠে। কারণ হিসাবে বলা যায়, মুর্শিদাবাদ বা অন্যান্য নবাবদের নবাবিয়ানা দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া। বিলাসিতা করার অন্যতম পন্থা নারী সম্ভোগ। এই নারী বিলাসের যূপকাষ্টে বলি পড়তে হতো অসংখ্য ভারতীয় নারীকে।

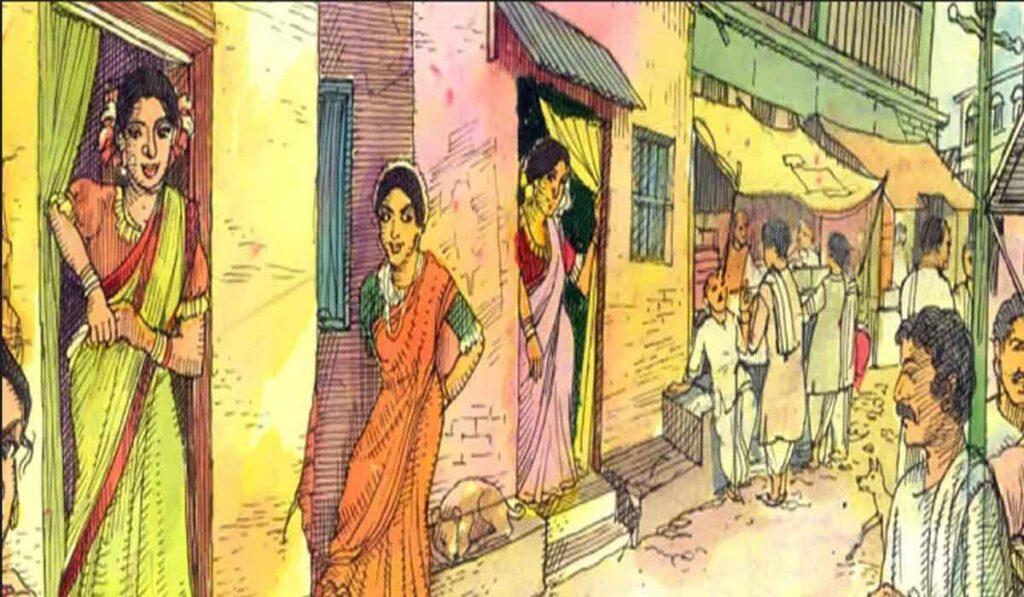

নবাবদের দেখে ইংরেজরা যেমন ‘নবাবিয়ানা’ শিখলো, তেমনি ইংরেজদের দেখে কলকাতার বাঙালিরা শিখলো ‘বাবুয়ানা। ইংরেজদের সঙ্গে বৈষয়িক সম্পর্ক গড়ে এক শ্রেণির বাঙালি প্রভূত সম্পদের মালিক হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পর তাঁরা গ্রামে জমিদারি কিনল। ফলে অর্থ ও প্রতিপত্তির অভাব হল না। আর সবার আগে অনুকরণ করল ব্রিটিশদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতা। কলকাতায় এক উশৃঙ্খল বড়লোক সমাজ গড়ে উঠল। বাংলার সনাতনী গ্রামীণ সমাজ থেকে পৃথক এক সমাজ। গ্রামের লোকেদের কাছে এ সমাজের নাম ছিল ‘বাবুসমাজ’। এদের নারীবিলাস ছিল কিংবদন্তি পর্যায়ের। নিজেদের অন্দরমহলের মেয়েদের রাখতেন অসূর্যস্পশ্যা, আর নিজেরা বারাঙ্গনাদের বাড়িতে রাত কাটাতেন। রাত্রে বাড়িতে না থেকে বেশ্যালয়ে থাকাটাই ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। বাবুদের পতিতা বিলাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঘরের বউকে চাকরের জিম্মায় রেখে ছেলেরা বেশ্যাবাড়ি যেতো। যাতে অভিভাবকরা ভাবেন, ছেলে বৌমার সঙ্গেই আছে।

সে সময়কার বাবু সমাজের চিত্র অনেক সাহিত্যে পাওয়া যায়। যেমন, ১৮২৩ সালে লেখা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কলিকাতা কমলালয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘লোকরহস্য’গ্রন্থে ‘বাবু’ প্রবন্ধ, শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন – “এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকরাই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইতো; এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকা যোগে আমোদ করিতে যাইত। ’’

বাবুরাই যে শুধু বারাঙ্গনাদের নিয়ে মেলায় যেতেন তা নয়, অনেক সময় এই সব বারবনিতারা নিজেরাও মেলায় যেতেন। যেমন কল্যাণীর সতীমায়ের মেলা, কুলিয়া পাটের মেলা, দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসব, কালীঘাটের চড়ক ইত্যাদি। ইংল্যান্ডের পর্যটক শ্রীমতি ফ্যানি পার্ক্স কলকাতায় এসেছিলেন ১৮২২ সালে। তিনি কালীঘাটের চড়ক দেখতে গিয়ে দেখেছিলেন, ‘উৎসবে ছ্যাকড়া গাড়ি ভর্তি হয়ে বাইজীরাও এসেছিল অনেক। যেমন তাদের পোশাক, তেমনি নাচ-গানের ভঙ্গি। যাঁর রুচি আছে তাঁর পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। কিন্তু এই বাইজী নাচ দেখার জন্য হিন্দু ভদ্রলোকের ভিড় হয়েছিল উৎসবে।”

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বাঈজী বা বারবনিতাদের কেউ না কেউ নিয়ে যেতেন তাদের ধনবল দেখাতে। আজও যেমন কলকাতায় ছট পূজার সময় শোভাযাত্রা করে যখন পূণ্যার্থীরা গঙ্গার ঘাটে নিয়ে আসে হিজড়ার দল।

এত কাসুন্দি ঘাঁটার একটাই উদ্দেশ্য, ধনতন্ত্র কীভাবে নারীপাচারের পথটাকে মসৃণ করেছে; এটা বোঝানোর চেষ্টা করা। ধনতন্ত্র মানেই বিলাসিতা। আর বিলাসিতার প্রধান উপকরণ নারী। সেই নারীতো সবসময় সোজাসুজি এই পথে আসেনি। এর জন্য ধনতন্ত্রকে আঙুল বাঁকাতে হয়েছে। ধন এক জায়গায় সঞ্চিত হলে অন্য প্রান্তে অভাব দেখা দেবে। সেই অভাবের জালে পড়বে কিছু মহিলা। এছাড়া অন্য ভাবে প্রভাব খাটিয়ে, বলপ্রয়োগ করে বারাঙ্গনাদের দল ভারী করেছে ধনতন্ত্র।

(ক্রমশ)

তথ্যসূত্র—

১) কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড) – বিনয় ঘোষ।

২) কলকাতা – অতুল সুর

৩) বাঙালি নারী, হাজার বছরের ইতিহাস – মাহমুদ শামসুল হক, হাতেখড়ি (বাংলাদেশ)

৪) জল-ডাকাতির সেকাল একাল – প্রসেনজিৎ কোলে, শুধু সুন্দরবন চর্চা (এপ্রিল ২০২৩)